Certaines peurs semblent venir de nulle part.

Des angoisses incontrôlables face à une situation pourtant banale – prendre l’ascenseur, traverser un pont, parler en public – sans qu’un événement personnel ne les explique vraiment.

Et si ces peurs prenaient racine dans notre histoire familiale ? De plus en plus d’études en psychotraumatologie et en épigénétique explorent la transmission transgénérationnelle des traumatismes : autrement dit, les traces émotionnelles laissées par les expériences de nos parents ou grands-parents pourraient influencer nos propres réactions face au danger.

Qu’est-ce qu’une phobie ? Comprendre la peur irrationnelle

Une phobie est une peur intense, envahissante et irrationnelle face à un objet, une situation ou un être vivant. Elle s’accompagne d’une forte charge émotionnelle, souvent ressentie dans le corps (palpitations, tremblement, bouffées de chaleur, oppression). Cette peur devient problématique lorsqu’elle interfère avec la vie quotidienne, c’est-à-dire lorsqu’elle limite les activités, les relations sociales ou la liberté de mouvement de l’individu.

Contrairement à la peur « normale », la phobie n’a pas de lien rationnel avec le danger réel. Elle active principalement le cerveau émotionnel, celui qui gère les réponses automatiques de survie (fuite, lutte ou sidération).

On estime qu’entre 5 % et 25 % de la population présenteront au cours de sa vie une forme de phobie spécifique (exemple : phobie des animaux, de la conduite, des espaces clos…).

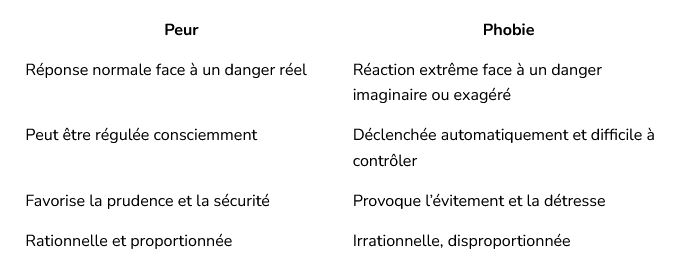

Peur ou phobie : comment faire la différence ?

Il est essentiel de distinguer la peur, qui est une émotion naturelle et protectrice, de la phobie, qui devient envahissante et irrationnelle.

En cas de phobie, le cerveau interprète en danger là où il n’y en a pas, activant les mêmes réactions physiologiques que lors d’une menace réelle.

Ainsi, la peur rationnelle est utile et adaptative, tandis que la phobie est limitante et anxiogène.

Exemple

Monsieur Thomas, 25 ans, a vécu un accident de voiture en tant que passager quelques mois plus tôt.

Depuis cet événement, il évite de conduire et se sent en danger même en tant que passager. Dès qu’il monte dans une voiture, il ressent une part incontrôlable : sueur, tremblement, sensation d’étouffement.

Son cerveau réactive la mémoire traumatique associée à l’accident, sans que le danger soit réellement présent.

À l’inverse, Madame TURIN redoute également les accidents de voiture, mais elle parvient bien à se rassurer en se concentrant sur la réalité de la situation.

Sa peur reste rationnelle et protectrice, elle lui permet même d’être plus vigilante au volant.

Ces deux exemples illustrent la frontière entre peur et phobie : dans le premier cas, la peur devient une réaction automatique, incontrôlée et envahissante ; dans le second, elle reste un signal utile et maîtrisable.

A/ Les phobies issues d’expériences traumatiques vécues

Un événement traumatique, qu’il soit récent ou ancien, laisse une trace dans notre cerveau appelée trace mnésique – c’est-à-dire une empreinte émotionnelle, un marqueur de l’expérience traumatique.

Chez l’enfant, cette empreinte peut persister même sans souvenir conscient, car les zones du cerveau impliquées dans la mémoire (le cortex préfrontal et l’hippocampe) ne sont pas encore pleinement développées.

En revanche, l’amygdale, centre du traitement des émotions et du danger, est déjà active très tôt. Ainsi, une expérience vécue avant même que l’enfant puisse la “raconter” peut être enregistrée émotionnellement, sans être accessible au souvenir.

Cette trace mnésique peut rester en dormance pendant des années, jusqu’à ce qu’un événement, un son, une odeur, une situation ou tout autre stimulus vienne activer la trace émotionnelle initiale.

Cela signifie qu’une personne peut ne pas présenter de symptômes traumatiques pendant des années, tout en gardant une fragilité psychique latente face à certains stimuli.

Exemple

Monsieur Thomas, aujourd’hui adulte, raconte avoir été impliqué dans un accident de voiture à l’âge de 3 ans, dont il n’a aucun souvenir. Il sait seulement, par les récits familiaux, que le véhicule avait fait plusieurs tonneaux. Plus de 20 ans plus tard, il développe une phobie de la conduite, apparue après un nouvel accident mineur.

Il s’interroge : cette ancienne expérience aurait-elle pu laisser une trace inconsciente expliquant cette peur soudaine ?

La réponse est oui : le cerveau peut réactiver une mémoire traumatique enfouie, donnant l’impression d’une peur inexpliquée, alors qu’elle s’enracine dans un vécu ancien.

B/ Transmission transgénérationnelle : quand les peurs se transmettent

Qu’est-ce que la transmission transgénérationnelle ?

La transmission transgénérationnelle désigne le processus par lequel les émotions, les traumatismes ou les schémas psychiques d’une génération peuvent influencer la suivante, même sans contact direct avec l’événement initial.

Autrement dit, les traumatismes vécus par nos ancêtres peuvent marquer nos réactions, nos peurs ou nos comportements, parfois à notre insu.

Cette transmission s’effectue par des mécanismes biologiques qui demeurent en attente – un peu comme des prédispositions en attente d’activation.

Imaginez votre psychisme comme une maison.

Certains interrupteurs (nos gènes) sont allumés : ils éclairent les pièces que nous connaissons bien – nos traits de personnalité, nos émotions habituelles, nos réactions naturelles…

Mais dans le sous-sol, d’autres interrupteurs restent éteints. Il ne s’allume que dans certaines circonstances : un choc émotionnel, un stress intense ou un événement déclencheur peuvent venir activer un interrupteur oublié.

De la même manière, un traumatisme familial ancien peut rester silencieux pendant des générations, jusqu’à ce qu’une situation vécue par un descendant « rallume la lumière », réactivant une peur, une anxiété ou une émotion inscrite depuis longtemps dans la mémoire familiale.

C/ Phobies transmises : imitation, modèle et apprentissage émotionnel

La transmission transgénérationnelle n’est pas la seule explication aux phobies dites inexpliquées. Une autre forme de transmission se fait durant l’enfance : l’apprentissage par imitation.

L’enfant apprend principalement en observant ses figures d’attachement (parents, grands-parents, tuteurs…). Ainsi, il reproduit les émotions, réactions et comportements qu’il perçoit.

Un parent ayant vécu un événement traumatique peut, sans le vouloir, transmettre à son enfant des comportements de vigilance ou d’évitement face à certaines situations.

C’est ainsi qu’un individu peut développer une phobie sans expérience traumatique directe, mais en réponse à un climat émotionnel marqué par la peur, la menace, ou le sentiment subjectif d’un danger.

Exemple

Monsieur THOMAS a grandi auprès de son oncle, une figure parentale stable et sécurisante. Cependant, cet oncle manifeste une anxiété importante au volant : colère, crispation, réaction de panique face aux autres conducteurs. Sans vivre ses émotions de manière extrême, l’enfant apprend que la route est dangereuse. Adulte, il développe à son tour une phobie liée à la conduite, sans lien direct avec un traumatisme personnel.

De son côté, Madame DEZ présente une phobie des ascenseurs. En retraçant son histoire, elle réalise que sa mère et sa grand-mère partagent la même peur. Durant son enfance, elle a assisté à une crise d’angoisse de sa grand-mère dans un ascenseur et entendu sa mère relater une expérience similaire empreinte d’émotions intenses.

Son cerveau a alors intégré cette peur comme une réalité : ascenseur = danger.

Conclusion

Les phobies ne naissent pas toujours de notre propre vécu. Elles peuvent être le reflet d’un traumatisme familial ou d’une peur transmise à travers les générations. Comprendre cette origine permet d’aborder la phobie non comme une faiblesse, mais comme l’expression du lien entre mémoire, corps et héritage émotionnel.