Introduction : quand la confiance en soi vacille

La rentrée scolaire, affronter de nouveaux défis, s’exposer aux autres… Parfois, certains événements de vie ou période de l’année peuvent mettre notre confiance en soi à rude épreuve. Face à un défi, une prise de parole ou un regard extérieur, nous pouvons douter de nos capacités, voire de notre propre valeur.

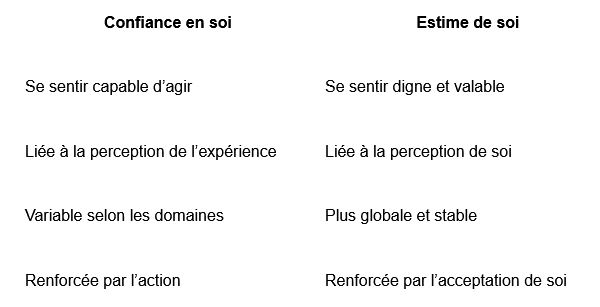

Mais faisons la distinction : manquer de confiance en soi n’est pas forcément manquer d’estime de soi. Ces deux notions, bien que souvent confondues, ne renvoient pas à la même chose. Elles cohabitent, interagissent, s’influencent, mais ne répondent pas aux mêmes besoins psychiques.

Dans cet article, nous allons explorer la différence entre estime de soi et confiance en soi, comprendre comment ils interagissent et découvrir des pistes concrètes pour les renforcer.

Estime de soi et confiance en soi : deux notions souvent confondues

Qu’est-ce que la confiance en soi ?

La confiance en soi correspond à la perception que nous avons de nos capacités à agir efficacement, à mener des actions à bien ou à affronter une situation. Elle renvoie à la croyance que nous pouvons réussir, relever des défis… Ainsi, la confiance en soi est une notion qui ne fait place qu’à la subjectivité de l’individu, à la perception qu’il a de ses compétences et de ses ressources internes tout en étant influencé par les expériences vécues.

Exemple

Monsieur THOMAS doit présenter un projet devant ses collègues. Malgré une préparation minutieuse, il doute de lui-même : il est persuadé de ne pas connaître assez bien le sujet de sa présentation, il n’est pas sûr de pouvoir mener à bien cette présentation.

Sa femme, témoigne de ses répétitions, et est convaincue du contraire :”tu es prêt, tu vas assurer.”

Mais rien y fait – le ressenti de Monsieur THOMAS prime sur la réalité objective. Voilà la subjectivité de la confiance en soi : ce que nous croyons être capables de faire, indépendamment des preuves extérieures.

Les piliers de la confiance en soi

La confiance en soi se construit sur trois fondations principales :

- Les expériences vécues : les réussites renforcent la confiance, les échecs peuvent la fragiliser.

- La perception et la répétition de ces expériences

- L’estime de soi : plus on se sent digne et légitime, plus on ose agir.

Quand la confiance en soi manque

Un manque de confiance se manifeste souvent par :

- une peur de l’échec,

- la crainte du jugement,

- la difficulté à se positionner ou à s’affirmer,

La personne peut alors éviter les défis, sous-estimer ses réussites, ou attendre la validation extérieure pour agir.

Qu’est-ce que l’estime de soi ?

L’estime de soi correspond à la valeur personnelle que l’on s’accorde. C’est la conviction profonde d’avoir une importance, une dignité, une légitimité — indépendamment de la réussite ou de l’échec.

Prenons une image : un billet de 20 euros.

Qu’il soit froissé, mouillé ou abîmé, sa valeur reste de 20 euros.

De la même manière, quelles que soient nos erreurs ou nos difficultés, notre valeur intrinsèque ne change pas.

Exemple

Madame DEZ décroche le poste qu’elle convoitait depuis longtemps. Malgré sa réussite, elle pense : “je ne le mérite pas.”

Son problème n’est pas un manque de compétence, mais une difficulté à reconnaître sa propre valeur.

Les quatres piliers de l’estime de soi

L’estime de soi est construit sur :

- L’amour de soi : la capacité à s’accepter malgré les imperfections

- La vision de soi : l’image qu’on a de soi-même

- La confiance en soi

Lien avec le traumatisme psychique : pourquoi l’estime de soi est souvent fragilisé après un traumatisme

Après un traumatisme, il n’est pas rare que l’estime de soi soit altérée. L’impuissance, la honte ou la culpabilité peuvent prendre le dessus sur la perception de sa propre valeur. C’est souvent le cas chez les personnes souffrant de troubles anxieux ou de dépression réactionnelle.

Lien avec les troubles anxieux et la dépression

La culpabilité après un traumatisme vient souvent des ruminations anxieuses. L’individu peut développer une anxiété, ce qui peut amener des ruminations au sujet de l’événement vécu engendrant une sensation de malchance, d’être au mauvais endroit au mauvais moment.

Les ruminations suivent des pensées négatives telles que « ça devait tomber sur moi », « j’ai la poisse ».

Elles peuvent amener à repenser l’événement traumatique et scénariser une fin plus heureuse, ou incluant une meilleure réaction de la part de la victime.

Tous ces scénarios alternatifs vont engendrer un sentiment de culpabilité.

Exemple

Monsieur THOMAS, victime d’un accident de la route, se sent coupable d’avoir survécu alors que d’autres ont été blessés. Ce sentiment d’indignité altère directement l’estime de soi.

Manque de confiance en soi ou faible estime de soi ? Les distinguer pour mieux agir

La confiance en soi se manifeste dans l’action : “je n’ose pas.”

L’estime de soi touche à l’identité : “je ne vaux rien.”

Exemple

→ Monsieur Thomas hésite à postuler à un nouveau poste (manque de confiance).

→ Madame Dez réussit brillamment, mais se sent illégitime dans ses réussites (faible estime).

Retrouver estime et confiance en soi : les clés de la reconstruction

Reconstruire la confiance et l’estime de soi demande du temps, de la bienveillance envers soi et souvent un accompagnement thérapeutique.

Les thérapies cognitives et comportementales (TCC), la thérapie des schémas ou l’EMDR (en cas de trauma) sont utiles.

Elles permettent :

- d’identifier les croyances limitantes,

- de développer l’autocompassion,

- la restructuration cognitive

- et l’exposition graduée

Peu à peu, les actions réussies consolident la confiance, et la reconnaissance de sa valeur nourrit l’estime : c’est un processus circulaire de reconstruction.

Conclusion : estime de soi et confiance en soi, un duo indissociable pour se reconstruire

La confiance en soi nous pousse à agir.

L’estime de soi nous rappelle que nous avons de la valeur, même quand nous échouons.

Ces deux forces sont les piliers de notre personnalité et de notre équilibre émotionnel : l’une nous met en mouvement, l’autre nous ancre.

Apprendre à les différencier, c’est déjà commencer à les renforcer. 🌿

👉 Pour aller plus loin, découvrez mes autres articles autour de l’anxiété et du psychotraumatisme

Si cet article fait écho à votre histoire personnel, n’hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous pour une première consultation.

Rétroliens/Pings